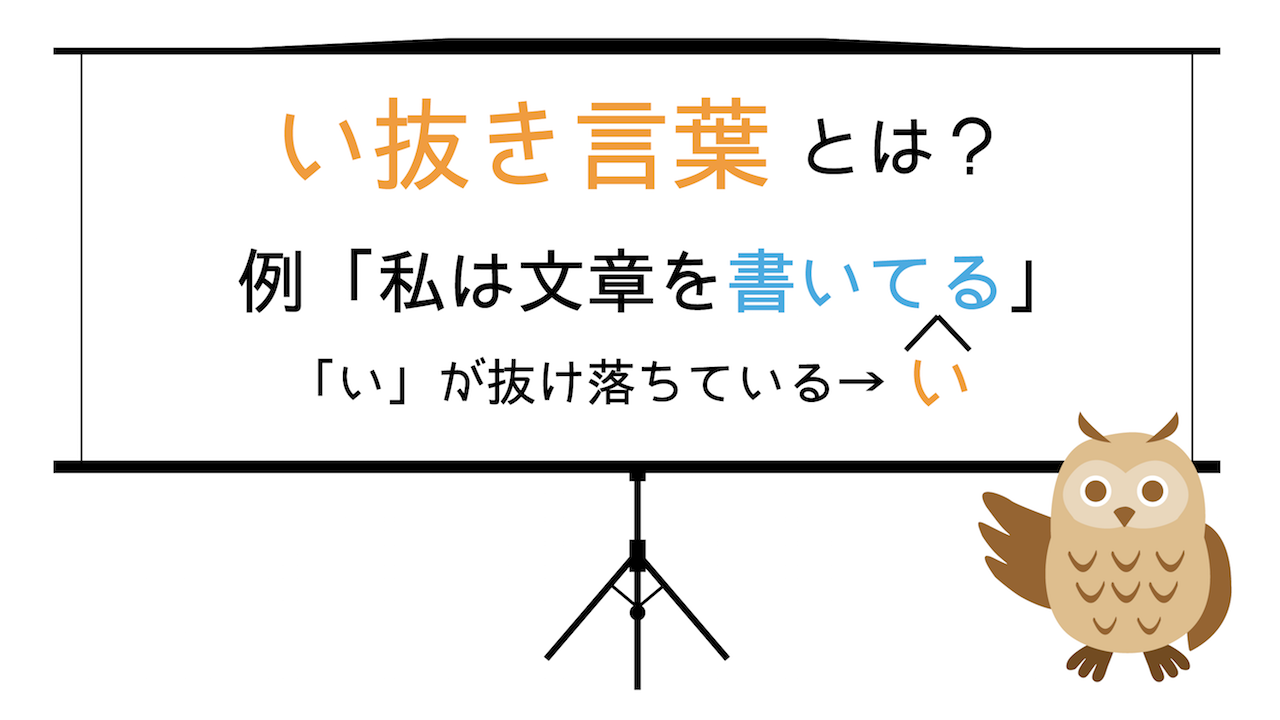

い抜き言葉とは、

- 私は文章を書いてる(い抜き言葉)

- 私は文章を書いている(正しい文)

のように、正しい文から「い」が抜け落ちている表現のことです。

話し言葉として使われることも多いのですが、文法的には正しくありません。

論文やビジネスメールを書く際はもちろん、Webライティングなどにおいても避けるべきでしょう。

この記事では、

- い抜き言葉の意味

- い抜き言葉の見分け方

- い抜き言葉が許容される場面

などについて例文を用いてわかりやすく解説します。

目次

例文で解説!い抜き言葉とは「い」が抜け落ちた表現

い抜き言葉とは、「私は文章を書いてる」のように、正しい文から「い」が抜け落ちてしまった表現のことです。

次の例文のような表現は、い抜き言葉といえます。( )内は正しい表現です。

意味はわかりますが、文法的には正しくありません。

また、話し言葉のなかで使う場合には、あまり違和感はありませんが、書き言葉として使うと稚拙な印象を与える可能性があります。

メディアにもよりますが、基本的には、い抜き言葉を避けるほうがよいでしょう。

い抜き言葉の見分け方

あまり意識せずに使っていることが多いため、い抜き言葉を見分けるのは意外と難しい作業です。

い抜き言葉を探すときは、以下のような方法でチェックしてみましょう。

1.「おります」「おりません」と書き換えられるか確認する

- 〜ます → 〜おります

- 〜ません → 〜おりません

- 〜ました → 〜おりました

などと書き換えられる部分は、い抜き言葉が使われている可能性があります。

たとえば、次の文を読んでみてください。

- 私は文章を書いてます → 私は文章を書いております

- その本は読んでません → その本は読んでおりません

- 彼は音楽を聴いてました → 彼は音楽を聴いておりました

どの文も「おります」などと書き換えられますよね。

実際、い抜き言葉が使われていますので、以下のように修正しましょう。

- 私は文章を書いています

- その本は読んでいません

- 彼は音楽を聴いていました

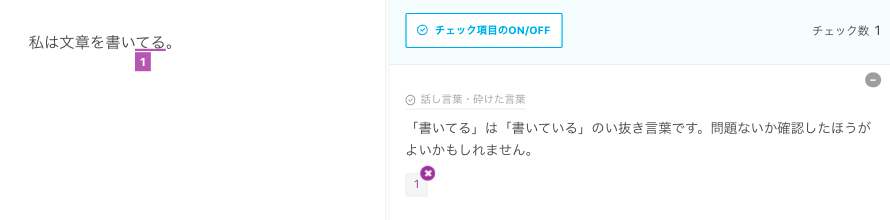

2.校正ツールを使って確認する

校正ツールを使うことも、い抜き言葉を探す方法のひとつです。

たとえば『文賢![]() 』を使うと、以下のように間違いの可能性がある部分を指摘してくれます。

』を使うと、以下のように間違いの可能性がある部分を指摘してくれます。

校正ツールですべての間違いを検出できるわけではありませんが、チェックを効率化できるでしょう。

い抜き言葉が許容される3つの場面

い抜き言葉の使用は、基本的には避けるべきですが、許容される場面もあります。

次のような場合には、い抜き言葉を使っても問題ないでしょう。

- 会話やセリフの部分

- インタビュー記事

- 話し言葉を主体としたカジュアルなメディア

それぞれの場面について簡単に解説します。

1.会話やセリフの部分

次の例文のように会話やセリフの部分では、い抜き言葉を使っても問題ないでしょう。

- 「昨日は昼まで寝てた」と彼は言った

- 「私はやってません」と説明したが信じてもらえなかった

話し言葉のなかで使われる場合と同様、あまり気になりませんよね。

むしろ、い抜き言葉を使ったほうが実際の会話をリアルに再現できたり、人物の特徴をうまく表現できたりするケースもあります。

2.インタビュー記事

インタビュー記事の場合も、い抜き言葉をそのまま使ったほうが話している様子をリアルに伝えられるでしょう。

- 話し手の熱量

- 聞き手の興味

などが読者に伝わるケースもあります。

い抜き言葉を排除して正しい表現にすると、熱量がなくなり、冷たい会話のようになる可能性もあるため注意が必要です。

ただし、堅いメディアの場合は、い抜き言葉などの話し言葉を修正して、正しい書き言葉で表記するのがよいでしょう。

3.話し言葉を主体としたカジュアルなメディア

話し言葉を主体としたカジュアルなメディアの場合は、い抜き言葉を使っても違和感は少ないでしょう。

- まだコーヒー飲んでないんだよ

- ずっと音楽聴いてました

などと、い抜き言葉を使ったり、助詞(てにをは)を省略したりすると、カジュアルさや親近感を表現できる場合もあります。

い抜き言葉はインタビュー記事などを書くときに使おう!

今回は、い抜き言葉の意味や見分け方などを紹介しました。

い抜き言葉を使うと、読者に稚拙な印象を与える場合もあるため注意が必要です。

い抜き言葉が許容される場面もありますが、一般的なビジネスメールやWebサイトの記事を書く際は避けておきましょう。

い抜き言葉と同様に間違いやすい表現として、

- ら抜き言葉

- さ入れ言葉

が挙げられます。

以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてチェックしてみてください。

コメント

Comments are closed.